Luís

Felipe Bellintani Ribeiro

(professor

de filosofia da UFF)

O título deste pequeno texto é meio estúpido, mas bem adequado à

estupidez dos tempos que correm.

Quem pensava que os princípios do pomposamente chamado “Estado

democrático de Direito”, vulgo “civilização”, eram favas contadas por estas

paragens ocidentais, não titubearia em responder a quem lhe apresentasse este

título na forma de pergunta: “nenhuma validade”, com todas as exclamações

possíveis no encalço, acompanhadas de vocativos irônicos como “ó cara pálida”,

de interjeições onomatopaicas como “ppffff” ou “dããã”, e de gestos

performáticos como o de enfiar uma casquinha de sorvete imaginária na própria testa.

Isso há uns quatro, cinco anos atrás.

Mas estamos no Brasil de 2017, este imenso Projac a céu aberto no coração

da América tropical.

Povoa-o bizarra tribo, que cultiva o estranho hábito de desjejuar,

almoçar, lanchar, jantar e cear com um aparelho de TV metido nas fuças. Seja na

própria casa, num boteco pé-sujo, num restaurante a quilo ou até num

restaurante mais chique, desses em que se vai com a namorada em aniversários de

namoro (até hoje não entendi o que faz o casal achar normal entrelaçar

romanticamente as mãos com o William Bonner chovendo perdigotos eletrônicos

sobre seus pratos desde um televisor fininho dependurado na parede).

O que era pra dar indigestão mais parece tempero sine qua non, tipo sal, óleo, alho ou cebola.

“Liga a Grobo aí, seu garçom, se não a gororoba não desce”, subentende-se

o subtítulo no subconsciente do brasileiro médio.

Pois é, a Globo.

Fatidicamente a Globo.

Inexoravelmente a Globo.

Quando não é Globo, é uma quase-Globo piorada, o que dá no mesmo.

Vale Bom dia Brasil, vale Encontro com Fátima Bernardes, vale Sessão da

Tarde, vale Globo Esporte, vale RJ TV, vale novelinha das 5, das 6, das 7, das

9, vale a minissérie que é a novelinha das 11, vale até o Vale a Pena Ver de

Novo.

O brasileiro traça qualquer coisa da Globo numa boa. Tudo para não

encarar o hipotético vácuo angustiante, solitário, silencioso, estático,

amorfo, incolor, da visão pavorosa de uma televisão desligada (ai, meu deus,

que medo dessa hipótese).

Hipotético porque, na real, ela sempre já está ligada.

É uma onipresença monopolística de fazer corar a emissora estatal da

Coreia do Norte (e os caras ainda arrotam capitalismo 24 horas ao dia pra cima

de moi, quer dizer, de nous tous...).

Não estranha que seja necessário trazer à liça a questão do título deste

texto. “É que”, como diz Arnaldo Antunes, “a televisão me deixou burro, muito

burro demais, agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais”, e o

basiquinho de outrora virou altas filosofias do futuro.

Que há retrocesso civilizatório qualquer um que vá urinar na hora da

propaganda entre um plim-plim e outro (desde que no banheiro não haja outro

televisor, bem entendido) percebe.

A questão é extensão do retrocesso.

Voltamos para aquém do momento histórico em que finalmente deixamos de

sentir a vergonha de ver a sexta ou sétima economia do planeta constar no mapa

da fome da ONU?

A acompanhar os próximos capítulos da novelinha “Brasil”.

As jornalistas da Globo, com aquele indefectível timbre de voz de

jornalista da Globo – tipo: “mamãe, olha como eu exalo credibilidade” –, hão de

nos sonegar mais essa informação, mas os capítulos da novelinha passarão na

blogosfera; nem tudo está perdido.

Voltamos para aquém da constituição de 1988?

Deixo a resposta ao leitor concidadão; ops, con..., con..., o que mesmo?

Voltamos para aquém da era Vargas?

(Ainda chamam de “modernização”...)

Não, nem vou perguntar se voltamos para aquém de 1789, porque,

convenhamos, acho que nunca fizemos cair nossa Bastilha, que por aqui se chama

“casa-grande-e-senzala”.

Da perspectiva de uma sociedade patrimonialista escravocrata, toda

tentativa de proclamar, enfim, a república burguesa é taxada a priori de

comunismo bolivariano. Coisas do relativismo. Vendo de lá onde está o PSTU, o

mesmo troço tem a fisionomia de reacionarismo de direita. Pobre de quem ficou

no meio do corredor polonês...

Mas, peraí! Quando a coisa chega à flexibilização da presunção de

inocência, à flexibilização do devido processo legal, à indistinção entre

acusado e condenado, ao uso de tortura, para obtenção de confissão (seja o

pau-de-arara stricto sensu, seja a ameaça de mofar na cadeia até onde der na

telha do juiz), aonde é que fomos parar?

Qualquer um, numa googlada (acabei de fazê-lo), descobre que o livro de

Beccaria, Dei delitti e delle pene, é

de 1764.

Trevas (para ficar na metáfora do Iluminismo).

E esse negócio de primeiro achar o criminoso para depois achar o crime? Tenho

a impressão de remeter à caça às bruxas da Idade Média. Tenho a impressão.

Enfim, meu leitor, não vou cansá-lo mais. O senhor que conhece um pouco

de Direito Romano (não conheço patavina), poderia certamente estender ainda

mais essa viagem no tempo em marcha ré.

Gostaria só de deixar-lhe, para sua reflexão própria, duas citaçõezinhas

tiradas da filosofia grega antiga, onde circulo um pouco mais à vontade. Coisa

bem velha, portanto. Uma é de Antifonte (480-411 a. C.). Outra, de Aristóteles (384-322

a. C.). Que, convenhamos, não são nenhuns bolivarianos. Elas tematizam um

expediente proto-jurídico comum na época de pré-Direito, que os gregos chamavam

de básanos, o “interrogatório sob

tortura”.

|

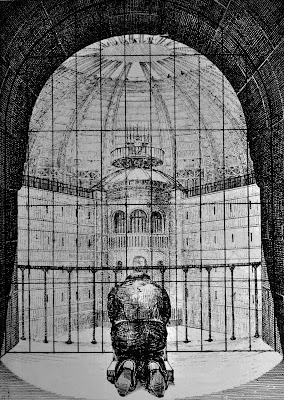

Francisco de Goya y Lucientes, Quien lo puede pensar!

série Álbun C, 1810-1811

fonte: https://www.goyaenelprado.es/ |

Tive a ideia quando, ao ler com minha filha de dez anos (portanto dessa

geração que trocou a tela da Globo pela do iPhone, a qual talvez não seja menos

porcaria, mas, auspiciosamente, ao menos não é mais a da Globo) uma versão

infantil do Corcunda de Notre-Dame,

resolvi perguntar a ela por que, afinal, Esmeralda tinha assumido um crime, se

na verdade foi Frollo que o cometeu.

Ela, do alto de sua década vivida, sem titubear respondeu: “quando ela

viu os instrumentos de tortura, não quis nem saber, disse logo o que o guarda

queria ouvir”.

“Mas ela sabia que ia ser enforcada”, retruquei.

“Mesmo assim, papai; na hora é o que todo mundo faz; quem sabe depois ela

não conseguia fugir da prisão a tempo de não ser enforcada?”

“E se ao invés de ser enforcada ela, ao dizer o que o guarda queria

ouvir, ganhasse em troca a liberdade?”

“Tá brincando, papai?”

(...)

Às citações em traduções próprias, às quais, por precaução, faço

acompanhar os respectivos originais em grego (transliterado em caracteres

latinos), para simples conferência de fidedignidade.

Sei lá, não vá alguém querer me conduzir coercitivamente por tradução

comunista de texto clássico.

Grifos meus.

ANTIFONTE, Acerca do assassinato de Herodes (discurso de defesa de Helo, 49-50):

Skopeîte dè, ô

ándres, kaì ek toîn lógoin toîn androîn hekatéroin toîn basanisthéntoin tò

díkaion kaì tò eikós. Ho mèn gàr doûlos dýo lógo élege. totè mèn éphe me eirgásthai tò

érgon, totè dè ouk éphe; ho dè eléutheros oudépo <kaì>

nûn eíreke perì emoû phlaûron oudén, tê(i) autê(i) basáno(i)

basanizómenos. Toûto mèn gàr ouk ên autô(i)

eleutherían proteínantas hósper tòn héteron peîsai; toûto dè metà

toû alethoûs eboúleto kindyneúon páskhein hó ti déoi, epeì tó ge symphéron kaì hoûtos epístato, hóti tóte paúsoito

strebloúmenos, hopóte eípoi tà toútois dokoûnta. Potéro(i) oûn eikós

esti pisteûsai, tô(i) dià télous tòn autòn aeì lógon légonti, è tô(i)

totè mèn pháskonti totè d’oú? allà kaì

áneu basánou toiaútes hoi toùs autoùs aieì perì tôn autôn

lógous légontes pistóteroí eisi tôn diapheroménon sphísin autoîs.

Examinai, ó bravos

juízes, a partir de cada um dos discursos dos dois homens interrogados, o justo

e o verossímil. Um, o escravo, falou em dois sentidos: ora disse que eu cometi o crime, ora disse que não. O outro, o

homem livre, até agora não disse nada de mau a meu respeito, e ele foi

interrogado sob a mesma tortura. Pois a

esse último não era possível convencer pela promessa de liberdade como ao outro.

Ele voluntariamente correu o risco de sofrer o que fosse preciso para estar do

lado da verdade, mesmo sabendo que

cessariam de torturá-lo na roda, se falasse o que lhes parecia conveniente.

Em qual dos dois é razoável confiar? No que até o fim disse sempre as mesmas

coisas ou no que ora disse isso, ora aquilo? Em todo caso, mesmo sem a tal tortura, aqueles que mantêm sempre os mesmos discursos

sobre as mesmas coisas são mais confiáveis que os que estão em desacordo

consigo mesmos.

ARISTÓTELES, Retórica I, 15d, (1376b31-1377a10):

hai dè básanoi martyríai

tinés eisin, ékhein dè dokoûsi tò pistón, hóti anágke tis prósestin.

oúkoun khalepòn oudè perì toúton eipeîn tà endekhómena, ex hôn

eán te hypárkhosin oikeîai aúxein éstin, hóti aletheîs mónai tôn

martyriôn eisin haûtai, eán te hypenantíai ôsi kaì metà toû

amphisbetoûntos, dialýoi án tis

talethê légon kath’hólou toû génous tôn basánon:

oudèn gàr hêtton anagkazómenoi tà pseudê légousin è talethê,

kaì diakarteroûntes mè légein talethê, kaì rha(i)díos

katapseudómenoi hos pausómenoi thâtton. deî dè ékhein epanaphérein epì

toiaûta gegeneména paradeígmata hà íasin hoi krínontes. [deî dè légein

hos ouk eisìn aletheîs hai

básanoi: polloì mèn gàr pakhýphrones hoi kaì lithódermoi kaì taîs psykhaîs

óntes dynatoì gennaíos egkarteroûsi taîs anágkais, hoi dè deiloì kaì

eulabeîs prò toû tàs anágkas ideîn autôn katatharroûsin, hóste oudèn ésti pistòn en basánois.]

As confissões sob tortura

são testemunhos peculiares, que parecem conter credibilidade porque certo

constrangimento é acrescentado. Não é difícil entender quais destas confissões cada

uma das partes dirá serem as aceitáveis. Se elas forem favoráveis a uma das

partes, é possível ampliá-las, dizendo que elas são os únicos testemunhos

verdadeiros, se forem contrárias e a favor da parte adversária, poder-se-ia desconstruí-las dizendo a

verdade sobre o gênero inteiro desse tipo de confissão: as pessoas submetidas a

constrangimento não dizem menos coisas falsas que verdadeiras; os mais

resistentes nem por isso hão de dizer a verdade, enquanto outros facilmente

mentem para cessar mais rápido com a tortura. É preciso que os juízes remontem

estas declarações a fatos exemplares que sejam de seu conhecimento. [É preciso

dizer que não são verdadeiras as

confissões sob tortura: muitos, com efeito, são durões e cascudos, e têm

almas capazes de resistir nobremente aos constrangimentos, outros são covardes

e tímidos, e só de ver a iminência do constrangimento se exasperam, de modo que

não há nada de confiável nas confissões

sob tortura.

PS: O colega Flávio Zimmermann me envia preciosa contribuição, um trecho dos Ensaios de Montaigne (II, 5), que vai no mesmo sentido do de Aristóteles:

“A tortura é uma invenção perigosa que parece antes pôr à prova a resistência à dor do que a insinceridade. Quem a não pode suportar esconde a verdade tanto quanto quem a suporta; pois por que a dor o levaria a confessar o que é mais do que o que não é? E, inversamente, se quem não cometeu o que lhe recriminam é bastante resistente para suportar a tortura, por que não o há de ser o culpado que em tal circunstância joga a vida? [...] “A dor obriga o próprio inocente a mentir.” [Públio Siro] Daí ocorre que aquele a quem o juiz inflige a tortura para não se expor a condenar um inocente, na realidade morre inocente e torturado. Muitos acusados sob os efeitos da tortura confessam o que não fizeram. [...] Muitos povos, menos bárbaros a esse respeito do que os gregos e os romanos que assim os chamavam, achavam horrível e cruel torturar alguém cuja culpabilidade não estivesse estabelecida. Que culpa terá ele de nossa ignorância? Não somos injustos em obrigá-lo a suportar coisa pior do que a morte, a fim de não matá-lo sem razão? E não se negará que assim seja, pois vemos muitos inocentes preferirem a morte a submeter-se a tal meio de informação mais penoso do que a execução e que pela sua violência não raro acarreta de antemão a morte.”